中国远洋鱿钓渔业的发展与前景

|

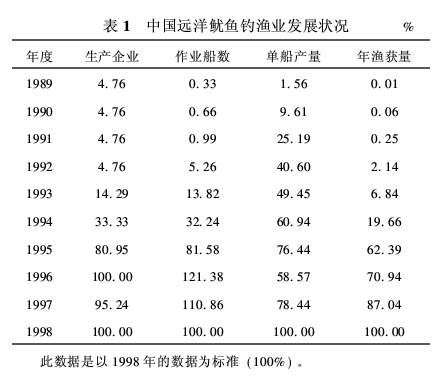

摘要:介绍了中国远洋鱿钓渔业发展的3个阶段,从生产规模、生产效率、作业渔场3个方面介绍了中国远洋鱿钓渔业发展状况,对中国远洋鱿钓渔业目前的生产和发展提出一些建议,并对中国远洋鱿钓渔业的前景进行了展望。 目前,由于中国近海传统经济鱼类资源的严重衰退,渔业企业拖网渔船的生存与发展面临着困境,迫切需要开创新的作业方式,开发新的捕捞对象,开拓新的作业渔场。1985年中国开始发展远洋渔业,但作业方式单一,仅为远洋拖网; 1989年中国首次在日本海对太平洋褶柔鱼渔场的探捕和光诱钓捕技术的实验取得了成功[1],揭开了中国远洋鱿钓渔业发展的序幕。 10年来,中国远洋鱿鱼钓业发展迅速,远洋鱿鱼钓船经过了从无到有、从改装兼作到专钓、由小型到大型的发展过程,作业渔场从日本海扩展到北太平洋、南太平洋和南大西洋,并形成了相当规模的专业性生产队伍,远洋鱿鱼钓业已成为中国远洋渔业的一大支柱产业。远洋鱿钓渔业的发展不仅减轻了中国近海渔业资源的捕捞压力,改善了近海渔业的作业结构,而且使渔业企业找到了摆脱困境的途径,减轻了沿海居民的就业压力,还满足了中国人民生活的需要,增加了中国的出口创汇,并在国际鱿钓渔业的发展中取得了应有的权益。 1 中国远洋鱿钓渔业10年发展的3个阶段① 1·1 1989~1992年起步阶段 1989年初签定的中苏渔业协定,苏方同意给中国2000 t鱿鱼的配额。据此, 1989年8月上海水产大学受中国水产总公司委托派出“蒲苓号”实习船和调查组,前往日本海苏联管辖水域进行渔场探索调查和试钓工作,揭开了中国远洋鱿钓渔业的序幕[1]。1990年,上海水产大学与舟山海洋渔业公司合作,将两艘8154型拖网船改装成鱿钓作业船,组成中国第一支鱿钓船队前往日本海继续试捕。通过1989~1991年3年的调查和试验,基本掌握了日本海太平洋褶柔鱼的渔场特性、钓捕技术,并成功地将8154型拖网船改装为鱿钓作业船。 1·2 1993~1995年发展壮大阶段 随着联合国规定从1993年1月1日起全面禁止在大型公海进行流刺网作业[2],日本海沿海的日、俄、韩、朝等国对其200 n mile专属经济区内鱿钓作业渔场管辖将会日趋严格,这对中国在日本海作业鱿钓船的长远发展将带来很大的困难。为此, 1993~1995年期间,由上海水产大学会同舟山、烟台、上海、宁波和大连等5家海洋渔业公司联合组织鱿钓探捕船队,重点掌握了西北太平洋柔鱼渔场的渔发特性、钓捕技术、海况条件等。相应地,农业部渔业局筹划了北太平洋鱿钓协会,上海水产大学的鱿钓项目组正式成为北太平洋鱿钓协会(兼)的技术组,并开展各项工作。在此阶段,生产规模明显扩大,生产技术日趋成熟,经济效益和社会效益更为显著。 1·3 1996~1998年稳固提高和积极探索后备渔场阶段 1996~1998连续3年,中国远洋鱿钓渔业有了显著的发展:首先是出海作业的时间不断提前和生产时间的延长,出海作业的时间1996年从7月底提前到6月初, 1997~1999年提前到5月初,生产时间由4~5个月增加到7~8个月;其次是作业渔场不断扩展,目前北太平洋东部海域都可成为中国作业渔船前期生产的重要渔场,作业渔场逐步向东拓展。在此期间,中国远洋鱿钓渔业不断发展壮大,自行建造和引进一批大型专业鱿钓船。从1996年底开始已有部分公司的钓船赴新西兰、阿根廷等海域进行作业,实现了鱿钓全年性生产[3,4]。 2 中国远洋鱿钓渔业的发展状况 2·1 生产规模 到目前为止,中国已拥有包括20多家企业在内的近400艘鱿鱼钓船组成的庞大船队[5],分别作业于日本海渔场、北太平洋渔场、新西兰渔场及阿根廷渔场等。中国远洋鱿钓生产企业数量及远洋鱿鱼钓船作业船数的变化情况见表1。由表1可以看出,中国远洋鱿鱼钓渔业的生产规模在逐渐扩大。 2·2 生产效率 中国从事鱿鱼钓业的各企业不断总结经验,加强管理,引进国外先进技术,并且通过不断改进钓机性能、加大集鱼灯功率、研制开发新型钓线和钓钩、加强培训船员钓捕技术等环节,使平均单船年产量从1990年到1998年增长了10倍多,平均每年增长1倍多,鱿鱼年渔获量也迅速增长。这说明中国远洋鱿鱼钓生产技术水平及生产效率在不断地提高,鱿鱼钓船的自动化程度也在不断地提高[4]。中国远洋鱿鱼钓船总渔获量及钓船平均单船年产量的变化情况见表1,从中可以看出,中国鱿鱼钓船总渔获量及钓船平均单船产量呈逐年稳步上升趋势。尤其在1996~1998年期间,中国远洋鱿鱼钓渔业的作业船数有所减少,但鱿鱼总渔获量并没有减少,而且继续保持增长,平均单船年产量也在增长,这更加说明中国远洋鱿鱼钓生产技术水平在不断地提高。

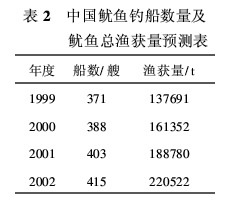

2·3 鱿鱼钓船 目前,中国作业于日本海及北太平洋的鱿鱼钓船大部分是8154和8101型拖网渔船改装船[6],还有一部分是金枪鱼延绳钓船等其他船型改装船和少部分专业鱿鱼钓船。中国初期的鱿鱼钓船均由8154拖网渔船改装而成,总长一般在40 m左右。改装船存在着许多不足之处:船长较小,且自持力也小,不能去距离较远而资源较好的渔场作业,且需求补给次数多,加大了渔业辅助船的负担;加工速冻能力差且舱容较小,经常造成舱满而停产或不能及时冷冻渔获而降低渔获质量;抗风能力差,只能在较小风浪情况下作业,渔汛期间避风次数较多,阻碍正常生产[5,6]。 金枪鱼延绳钓船改装的船型比较适宜北太平洋作业。一是续航时间长,补给次数少,与8154型相比有优势,在北太平洋作业只需一次鱼货运驳和一次加油就可以完成整个渔汛作业,故运输补给方便;二是加工速冻能力强,自冷冻能力在15 t以上,并且速冻温度低,鱼货质量鲜度好;三是抗风能力强,尤其在北太平洋生产后期,能在4m浪区作业,在整个渔汛期间避风时间和次数比8154型少。通过近年北太平洋东部渔场的生产实践,改装的鱿鱼钓船还是以400总吨以上、主机功率735 kW以上的适应性能好一些。 从长远来讲,由于渔场的东扩和竞争的不断加剧,鱿鱼钓船有朝着中大型发展的趋势。近两年来中国已开始建造和引进大型的专业鱿鱼钓船,以解决在南半球生产的全年性等问题。1997年,国内建造的第一艘大型专业远洋鱿鱼钓船“明旺”轮投入生产。目前中国的专业鱿鱼钓船有的总长已达70 m以上,这也是中国的鱿鱼钓船从改装兼作到专钓、由小型到大型的发展过程[5]。同时鱿鱼钓船的渔捞设备不断更新,使鱿鱼钓船的自动化程度和生产效率不断提高。如钓机从KAMOME型发展到SE—58型和SE—81型,再发展到MY—2DP型,水下灯的使用,白天钓捕技术的掌握以及集鱼灯和钓具的国产化等。 2·4 作业渔场 目前,北太平洋柔鱼渔场是中国鱿钓作业的主要渔场。通过1989~1991年的调查,基本掌握了日本海太平洋褶柔鱼的渔场特性、钓捕技术等。经过1993~1995年的调查,发现西北太平洋中、东部海域的原流刺网作业海域仍为高产渔场,掌握了西北太平洋柔鱼渔场的渔发特性、钓捕技术、海况条件等。在北太平洋东部海域, 1997年进行了探捕调查,找到了可供生产作业的渔场; 1998年继续进行调查,开发出可供生产的作业渔场; 1999年已经找到稳定、高产的大型柔鱼渔场。目前北太平洋中东部海域都可成为中国作业渔船前期生产的重要渔场。 1995~1996年中国共有12艘渔轮首次赴新西兰海域作业[3,4]。1996年底,中国鱿鱼钓船首次赴阿根廷公海作业[4]。 从渔场开发情况看,目前鱿鱼的生产作业渔场主要为北太平洋、阿根廷和新西兰等渔场,其它渔场还未充分开发利用。鱿鱼的首要渔场分布在西北太平洋,该渔场的产量曾占世界头足类总产量的60%。西北太平洋的柔鱼生产自从禁止流网作业之后,总渔获量始终未恢复到历史水平,从北太平洋中部海域原流刺网的年平均产量为20~30万t之间,就可以说明该海域柔鱼资源量是巨大的;另一方面,柔鱼是一种短生命周期的种类,资源破坏容易,资源恢复速度也快。从中国在该海域几年的生产情况来看,单产比较稳定, 1997年单产还呈现上升趋势,夜产分别达10 t以上。按照目前的生产和作业规模,持续利用北太平洋柔鱼资源应该没有大的问题,但要防止过多投入捕捞船只,以免破坏资源。 其他渔场资源情况如下:近年来在日本列岛周围的太平洋褶柔鱼资源也有较大回升;阿根廷和福克兰外海的阿根廷滑柔鱼资源丰富,是这两年中国大型鱿钓渔船前半年的主要生产渔场,并取得了较好的生产效果;新西兰周围海域的双柔鱼渔场,近几年资源状况不佳,生产效果差[7]。 目前正处在开发阶段的新渔场有: (1)茎柔鱼渔场,主要分布在美国加利福尼亚至秘鲁沿海和外海[8],分布范围广阔,有着较大的开发潜力; (2)南非外海,该渔场鱿鱼资源丰富,还没有很好地开发; (3)印度洋的亚丁湾外海,鱿鱼类资源丰富,日本调查船正在进行生产性的调查[9]。 3 对中国远洋鱿钓渔业生产和发展的建议[10] 1)针对目前中国鱿鱼钓船的组成以及在北太平洋的作业渔场,有计划地调整鱿钓的作业渔场。如按照鱿钓功率大小调整鱿鱼钓船的作业分布:主机功率不足441 kW的改装船在日本海作业,主机功率为441 kW或以上的改装船一部分在北太平洋西部海域作业,一部分在北太平洋东部海域生产作业,大型鱿钓船在太平洋中部原流刺网渔场作业。应对现有不同类型的鱿钓船作业渔场范围有计划地作出合理安排,以减少后勤供应的困难和生产成本。 2)尽快建立北太平洋鱿鱼生产预报中心,对渔场、渔期、渔汛以及渔获量等方面进行预报。同时采用卫星遥感新技术,全面掌握全球各大洋的渔海况变动趋势,以便及时地为企业提供有关信息。 3)改进鱿钓设施,提高渔获效率。目前鱿鱼钓船的集鱼灯没有设置灯罩,有一半以上的灯光散发到空间,白白浪费掉,若采用灯罩,可将散发到空间的一部分灯光反射至海水里,提高灯光利用率,增大集鱼效果,提高经济效益[11]。若能增大集鱼灯功率、使用水下灯,可扩大诱集面积,提高渔获率[12]。 4)注重鱿鱼加工业的发展,提高鱿鱼的综合利用,积极拓展国内和国外市场。随着鱿鱼渔获量的快速增加,急需加强加工业的发展,积极开发新产品。中国传统的鱿鱼产品主要有冷冻鱿鱼、生鲜鱿鱼、鱿鱼丝和鱿鱼干等形式,这些传统产品在食用方法和口味变化上均较为单调。近年来,为了满足人们快速、简便、多样化选择的消费需求,生产了鱿鱼排、鱿鱼圈、烤鱿鱼、速食鱿鱼羹、鱿鱼汉堡、鱿鱼饼、鱿鱼松、鱿鱼香肠、鱿鱼丸等制品,市场潜力巨大[13]。 提高鱿鱼的综合利用,鱿鱼的内脏可以用于做饲料和肝油的原料,鱿鱼的墨汁是一种很好的内科止血药,还有抗癌的作用和降低胆固醇的机能,据报道,国内某医科大学的教授已从墨鱼的墨汁提炼出抗癌物质。 生产企业还应扩大鱿鱼营养及食品的广告宣传,使人们了解柔鱼是属于大洋性的种类,没有污染,是一种高蛋白、低脂肪绿色营养保健食品。 5)积极探索后备渔场,实现鱿钓全年性生产。目前应着重扩大与巩固北太平洋作业渔场,扩大对西南大西洋阿根廷渔场公海海域渔场的探索,同时向秘鲁和南非外海等海域寻找新渔场,以实现鱿钓全年性生产作业。为开拓新的作业和后备渔场,需要组建稳定的专业鱿钓探捕队伍,由企业提供探捕调查船,科研单位提供技术保证,实行边探捕边生产的模式。 实现鱿钓全年生产作业,可以采用以下几种作业路线:①北太平洋—新西兰;②西北太平洋—秘鲁或西北太平洋—秘鲁—阿根廷;③阿根廷—南非外海或印度洋。另外,从中国到西南大西洋生产的鱿钓船,生产和航行的时间各一半,约为3个月,大大增加了生产成本,所以应考虑在南半球建立生产基地,如在阿根廷或秘鲁,这样就为在南、北半球都实现全年性生产作业奠定了基础。 6)针对目前的情况,如果作业海域仅为北太平洋,还是使用改装鱿鱼钓船经济效益较好。因为北太平洋鱿鱼资源不是十分密集,以手钓为主,机钓为辅,不需建造专业鱿鱼钓船。若作业海域扩展到新西兰或阿根廷等南半球海域,则应使用专业鱿鱼钓船作业生产。该海域鱿鱼资源丰富,主要以机钓为主,并且由于作业渔场距离远,改装鱿鱼钓船的续航力、生产、冷冻等方面不适应上述渔场作业。 4 中国远洋鱿钓渔业的前景 1)从营养价值看,柔鱼是属于大洋性的种类,没有污染,是一种绿色食品。经鉴定它具有高蛋白、低脂肪等特点,是一种全能营养保健食品,日后必将成为人们喜爱的食品[10]。 2)从市场占有来说,中国目前鱿鱼的产量和市场份额都非常小。国际鱿鱼需求量非常巨大,仅日本、西班牙、意大利三国1995年头足类进口量就达95万t,还有希腊、欧盟进口量都很大,中国除少量出口日本、欧盟市场外,其余都没有涉足,国内每年还进口阿根廷等国鱿鱼近4万t,这就为中国的远洋鱿钓渔业的发展提供了巨大的市场[14]。 3)从资源上看,世界公海海域鱿鱼资源十分丰富。据估计,世界范围大陆架和大陆坡的头足类蕴藏量为640~1200万t,大洋性头足类蕴藏量有其50倍之多[14~16]。近年来,头足类渔获量的年增长率保持在3%左右,鱿鱼类和枪乌贼类的产量约占头足类总产量的80%以上,而目前渔获量仅占其可持续产量的5%左右,在此渔获量中鱿鱼约占70%[13]。可见,鱿鱼资源十分丰富,是世界渔业中最有开发前景的渔业资源之一。据此,今后开发鱿鱼资源应立足于公海海域进行积极的探索与开发。 4)随着中国国力的增强和鱿钓技术的提高,开发东南太平洋的秘鲁和新的鱿鱼渔场也是可以实现的,并且在生产技术、掌握渔场特性、生产适应性、综合能力等方面都会有很大提高,对进一步发展远洋鱿钓渔业打下良好的基础。 5)从表2可以看出,中国鱿鱼总渔获量和鱿鱼钓船数量均呈现稳定增长趋势。通过预测,按照目前的生产规模和技术水平,中国鱿鱼钓船数量2002年将增长到415艘,鱿鱼总渔获量2002年将超过22万t, 1998~2002年四年内渔获量将翻一番,说明中国远洋鱿鱼钓渔业发展具有很大的空间和潜力,前景非常良好。 6)中国的远洋鱿钓若能在南、北半球都实现全年性生产作业,中国的远洋鱿钓渔业将跨上一个新的台阶,进入一个新的发展阶段。 由上可以看出,世界鱿鱼资源非常丰富,渔场分布广泛,具有一定的选择余地,因此中国远洋鱿钓渔业具有较为光明的发展前景。但随着国际渔业管理的严格和入渔条件的苛刻,鱿钓渔业的发展需要统筹考虑。只要发挥中国劳动力廉价优势,注重加工业的发展,进一步拓宽市场,适应国际渔业的发展趋势,依靠科技投入,继续走产学研相结合之路,中国的远洋鱿钓渔业一定能够持续健康的发展。 最佳。

|