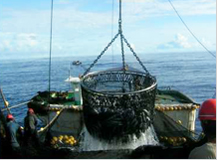

大型金枪鱼围网

|

大型金枪鱼围网渔业 一、三大洋金枪鱼围网渔业概况 1988年,全球金枪鱼及类金枪鱼产量突破400万吨,90年代初达到440万吨,1996年为458万吨 (FAO数据,产量包括狐鲣等其他小型金枪鱼类)。其中大眼、黄鳍、长鳍和鲣鱼四种主要金枪鱼产量1996年达到320万吨,1997为335万吨,1998年进一步上升到360万吨。之后,总产量比较稳定,其中太平洋和印度洋的产量稳中有升。 2001年,整个太平洋金枪鱼总产量256.4万吨左右,其中中西太平洋占75%,为191.4万吨,是历史上第二个高产年份(1998年产量203.8万吨)。中西太平洋4种主要金枪鱼种类的捕捞产量中,鲣鱼产量占63%(120.6万吨);黄鳍金枪鱼产量占25%(47.5万吨);大眼金枪鱼和长鳍金枪鱼各占6%(分别为11.5万吨和11.7万吨)。 2000 年,大西洋主要金枪鱼种类的产量为52.6万吨,其中黄鳍金枪鱼13.5万吨、大眼金枪鱼9.86万吨、长鳍金枪鱼6.32万吨、鲣鱼16.32万吨、蓝鳍金枪鱼3.4258万吨。 印度洋金枪鱼委员会统计表明,1999年主要金枪鱼产量84.48万吨,其中黄鳍金枪鱼30万吨,大眼金枪鱼14.35万吨,鲣鱼39.92万吨。但如果包括印度尼西亚及其他未统计产量,目前印度洋金枪鱼总捕捞量超过110万吨。 金枪鱼围网是非常重要的渔业。1999以来,围网产量超过200万吨,占全球金枪鱼产量的58%。占全球捕捞产量的3%(金枪鱼产量占全球海洋捕捞产量的5%)。200万吨金枪鱼围网产量中,WTPO成员有关船队捕捞的产量占65%,达110万吨。估计全球有540艘-550艘金枪鱼围网渔船,其中世界金枪鱼围网组织(WTPO)成员拥有340艘,即台湾省41艘,韩国27艘,日本35艘菲律宾38艘,法国34艘,西班牙33艘,厄瓜多尔75艘,美国31艘。 中西太平洋 2001年,中西太平洋围网产量为1,077,255吨,连续4年产量超过100万吨。鲣鱼是金枪鱼围网捕捞的主要鱼种,90年代以来产量一直稳定在80–120万吨之间,其中1991, 1992, 1995 产量超过100万吨(见图1)。 2001年,鲣鱼估计产量为 120.6万吨,其中围网产量83.7万吨 (69%),是历史上第二高产年份。 图1 中西太平洋鲣鱼产量统计 目前,中西太平洋金枪鱼渔船数量约200艘,其中远洋渔业国家和地区近140艘,太平洋岛国约40艘,非太平洋岛国金枪鱼围网渔船20艘(见图2)。 图2。 中西太平洋金枪鱼围网渔船数量 与其他洋区不同,中西太平洋围网基本上捕捞鲣鱼,围网产量中鲣鱼通常占 70–75% ,黄鳍金枪鱼 20–25%、大眼金枪鱼产量仅占小部分(图3)。过去10年来,围网渔获物中, 1998年之前鲣鱼年产量在 60-70万吨之间波动,1998年急剧增加,之后稳定在80万吨以上; 黄鳍金枪鱼年产量在12-26.5万吨之间,波动很大。通常,厄尔尼诺年份围网产量中黄鳍金枪鱼比例增加,拉尼娜年份比例急剧下降; 由于1996年后捕捞漂流FADs鱼群网次增加,1997年围网渔获物中大眼金枪鱼产量第一次增加到30,819 吨,1999年再次增加到34,282吨。2000年为30,629 吨。 图 3. 中西太平洋围网渔获物中黄鳍、大眼和鲣鱼产量 印度洋和大西洋 大西洋金枪鱼围网渔船约50艘,大部分为法国和西班牙围网渔船,年产量15万吨;印度洋84艘,产量38.02万吨。其中50艘在西印度洋作业,总渔获量35.16万吨,以法国和西班牙围网船队为主,分别为17和15艘。 二、围网捕捞鱼群种类以及特点 黄鳍金枪鱼、鲣鱼和大眼金枪鱼与在海洋中漂流或游动的生物或非生物有某种联系,如金枪鱼和海豚的某种联系,尤其是东太平洋海域鱼体较大的黄鳍金枪鱼与海豚的关系,其它洋区中也经常发现金枪鱼会聚集在鲸鱼及鲸鲨附近水域。金枪鱼与漂流物的关系也是一种常见的现象,如金枪鱼鱼群经常会在漂流树干所在的海域聚集。流木通常指漂流在海上的天然原木、渔网、塑料废弃物、甚至大型动物尸体等,流木被视为金枪鱼鱼群的指针。人工集鱼装置(FADs)则指人工制作得漂流物,它们在海上能吸引金枪鱼鱼群聚集。鲣鱼等金枪鱼鱼群根据其活动特性大致上可分为下列几种: 1、流木群(log school)——是指跟随流木(包括椰子树等)或船只等的鱼群。流木群比较稳定,容易包围捕获。 2、鲸豚随附群(marine mammal associated school )——是指跟随鲨鱼、鲸鱼、海豚等的鱼群。 3、自然集群(free school)(亦称起水群)——是指包括鱼群在海面跳跃的跳跃群及鱼群因捕食表层饵料生物或鱼群而造成海面起白色泡沫的白沫群;自然群鱼种组成比较单纯,仅由鲣和金枪鱼构成,未跟随任何物体,鱼群一般比较活泼,较难围捕。 三、围网流木渔法现况简介 围捕流木群大多在清晨进行。围网船在海上发现流木或其它漂流物时,便会全速接近并利用探鱼仪及声纳观察鱼群聚集状态,确认适合作业条件后便进行作业部署。首先针对水层流向及流速进行分析,并由鱼探仪影像判断鱼群深度与密度。确定鱼群位置后便开始放下工作艇,并由工作艇在流木的下方垂放水中灯吸引鱼群注意,然后再由母船及工作艇包围鱼群。包围作业大约需要15分钟,最后再由母船绞收括纲以及起网完成作业。 90年代开始,围网渔船采用FADs聚集鱼类,然后加以围捕的方式急剧增加。 围捕流木鱼群或FADs鱼群作业的围网船与捕捞自然鱼群、逐鲸群、逐豚群或逐鲸鲨群的围网船并无很明显之差异。一旦目标位置确定,围网船即开始朝目标方向接近并用目视、探鱼仪或雷达,同时派出小艇评估有关鱼群的特性,如金枪鱼种类及大小等。假如决定下网,围网船会驶至离鱼群有一段距离,一旦鱼群恰处在网具中间位置,传统的捕捞活动开始展开,小艇携带网具的一端开始包围鱼群,围网船亦全速往与小艇相反方向前进包围鱼群,并与小艇会合。包围鱼群工作完成后即开始收网,当鱼群集中于取鱼部时再以大抄网抄取渔获物。作业结束后,船长则根据网产量决定:1)丢弃原放置的漂浮物,并重新寻找新鱼群;2) 收起原放置的漂浮物,并离开此一水域; 3)在漂浮物上附上无线电浮标后驶离,以便稍后又可在此漂浮物附近水域作业;4) 停留在漂浮物附近海域处理渔获物,等待拂晓到来再下网。 资料显示,大部分(约有三分之二)流木群属鲣鱼,其次为黄鳍金枪鱼和大眼金枪鱼,而大眼金枪鱼的流木群数量又远多于自然鱼群。一般而言,捕捞流木鱼群的网次渔获量远高于捕捞自然鱼群的网次渔获量,但渔获物价格相对较低。另外,流木作业时,围网船会因捕获较多的非目标鱼种而增加整理网具的时间,延误渔获物入鱼舱的时间。据资料显示,围捕流木鱼群时,空网率一般不会超过10%。反之,捕捞自然鱼群时空网率高达50%。另外,由于拂晓时在流木附近水域的金枪鱼生物量较高,因此大部份选择在黎明放网作业,近中午处理完毕渔获物,其它剩余时间则用来寻找鱼群。有时一根流木所聚集的金枪鱼数量可达数百吨之多,可持续作业数天。由于围网渔船愈来愈依赖FADs渔法,近年来,许多围网渔船在FADs上加装无线电浮标,一方面侦测其位置以便进行作业,另一方面通过不断发出无线电信号,避免其它围网船利用该流木进行作业。目前FADs上装设的无线电浮标保持在待机状态,仅在船上发出讯号时才发射讯号。 2001年,捕捞漂流FAD网次比例继续保持下降趋势,并且自1998年以来,第一次以捕捞自由鱼群为主。 自然集群经常伴随海鸟群,因此观察海面上海鸟飞翔姿态也可以作为搜寻鱼群的依据。当围网船发现自然集群时,通常会先跟踪追逐,等待鱼群游泳方向及速度较为稳定、鱼群较密集且浮游在水表层时,再放网围捕;但由于自然集群的鱼群较活泼、警觉性较高,因此若起放网操作不慎,鱼群受到惊吓后会下潜到较深水层,有时会逃出网具的包围深度。此外,鱼群也可能因过于分散,在放网结束开始绞收括纲时从网具隙缝中逃脱。 中西太平洋主要围网船队历年捕捞各类鱼群网次数量变化情况如图4所示 图4 中西大西洋主要金枪鱼围网捕鱼船队捕捞鱼群种类统计 四、探鱼技术设备 在围网渔业发展过程中,先进设备的配备和技术的改进,使围网渔船捕捞能力大幅提升,包括: 1、使用直升机寻鱼:70年代,只有少数渔船配备直升机或是小型飞机,以空中观测方式搜寻鱼群。1987年,西班牙围网船开始大量配备直升机寻鱼,两年后,法国围网船也开始配备直升机作业。中西太平洋海域主要围网船队(日本、韩国和台湾)的船只,近年来也开始配备直升机寻鱼。 2、配备海鸟雷达:80年代初期,围网船大多利用高倍望远镜寻鱼,小部分渔船配备15千瓦的雷达。自1987年起,部分渔船开始配备专门可搜寻12海浬范围的30千瓦海鸟雷达。至1990年,附有绘图系统的60千瓦海鸟雷达问世,使得搜寻范围扩大到20海浬。与利用望远镜寻鱼相比,海鸟雷达大大提高了围网船搜寻鱼群的能力。 3、利用声纳探鱼:80年代初期,大部分围网船均配有纪录纸式的深度声纳;1986年,部分围网船开始配备60千赫(千周)彩色声纳,探测水深可达500米;1986 - 1987年间,应用计算机技术的360°声纳开始在渔船上应用;到1990年,45千赫可探测1,500米水深的深海声纳问世。声纳的应用不但使作业船只有可能在下网前就能测得鱼群大小与游泳深度,而且可能在下网时紧紧跟随鱼群。更重要的是1990年代网具加大加深后,利用声纳更可以探知网具是否沉放正确、网型是否保持良好,而大大增加了围网船的作业效率。 4、卫星图象与传真系统的利用:卫星图象、传真与计算机系统使围网船能实时掌握作业海域的环境状况,而借助卫星遥感表层水温资料更提高了判断鱼群可能位置的正确性,增加寻鱼效率。 五、作业渔场分布 金枪鱼围网作业渔场和产量分布受厄尔尼诺和南方涛动(ENSO )的影响很大。图5显示,受厄尔尼诺和南方涛动对围网产量空间分布的影响因年份和区域差异相当大。一般比较典型的是,厄尔尼诺年份捕捞努力量进一步向东分布,而拉尼娜年份期间捕捞努力量向西收缩。如果与近几年的拉尼娜现象相比,中西太平洋2001年经历了ENSO(或正常)的过渡阶段。即与2000年相比,2001年生产活动稍稍向东移动。东部太平洋过去6个月的生产情况表明,2002年下半年将出现厄尔尼诺现象。 图 5 1995–2001金枪鱼围网船队(全部)捕捞努力量分布,。厄尔尼诺和南方涛动现象:“+”表示拉尼娜;“-”表示厄尔尼诺;“—”强厄尔尼诺;“0”表示过渡期。 图 6. 按围捕鱼群类型捕捞努力量分布, 1995–2001 (实线—自然鱼群; 灰色—流木; 斜线—漂流FAD)。 厄尔尼诺和南方涛动现象:“+”表示拉尼娜;“-”表示厄尔尼诺;“—”强厄尔尼诺;“0”表示过渡期。 图6为近6年按围捕鱼群类型努力量(网次)分布。相对厄尔尼诺年份来说,东部太平洋在拉尼娜年份不易形成流木鱼群和自然鱼群。最近出现的拉尼娜年份(即1996、1999和2000年),东太平洋160°E以东以捕捞人工流木(FADs)鱼群为主。而厄尔尼诺年份(1997年及1998年大部分时间),160°以东捕捞流木鱼群比例很高。据了解,美国围网船队在最近的拉尼娜年份期间在东太平洋采取捕捞漂流FAD的战略,以更有效地捕捞金枪鱼,减少进港卸鱼(Pago Pago)时间。没有流木时采用这种战略。因为El Nino 年份东太平洋不容易发现流木,向西流动的洋流扩大一些自然漂流物(流木)的范围,扩大到印度尼西亚和PNG东部水域以及以外水域。 与前几年相比,2001年捕捞FAD网次比例下降,这种状况可能和拉尼娜现象减弱有关,东部太平洋容易发现流木。 六、主要金枪鱼围网船队作业渔场情况 1、韩国 韩国金枪鱼围网渔船1998年以来一直保持27艘,大部分80年代建造。其中900GRT以下只有6艘,901-1000总吨围网船7艘,1001-2000总吨围网船13艘。船队全年在中西太平洋海域作业,渔获物以鲣鱼和黄鳍金枪鱼为主。过去5年中,围网渔业产量在14.2-20.1万吨之间,平均17.0万吨,其中鲣鱼和黄鳍分别占77.1%和22.8%。 渔获物大部分销售至国内及国外罐头厂作为制罐原料,近年来国内开始发展制罐产业,已经有两家金枪鱼罐头厂,部分渔获则运返国内制罐。2001年,渔获物销往日本作为制罐原料和运回韩国内加工以满足国内消费的大约各占一半, 比例主要根据日本市场的金枪鱼价格的变化而定。但根据WTPO统计,韩国每年销往泰国的鲣鱼大约5000吨。 80年代围网渔业发展初期,由于水平探鱼仪可事先测得流木鱼群,围捕方式也比较容易,所以当时主要以围捕流木鱼群为主,围捕流木鱼群的渔获量比例高达90%。但随着捕捞技术的提高,捕捞流木鱼群比例下降,捕捞自然集群比例反而逐渐增加。到1989年,捕捞流木鱼群的比例下降到28.3%。现在,围捕自然鱼群捕捞网次接近95%,比日本、美国和台湾金枪鱼船队都高。 与80年代相比,韩国围网船作业海域有向东扩张的趋势。1997年发生厄尔尼诺现象时,部分作业船只曾到达西经150°附近海域作业,但1998年又重新返回到中太平洋海域作业。 2、台湾省 台湾金枪鱼围网船队1995年-2000年稳定在42艘,2001年8月减至41艘。其中1,000 GRT以上船只19艘,500 - 1,000 GRT船只23艘,船平均吨位1,065 GRT。1997年-2001年,年均产量21万吨。1998年,年产量26万吨,创历史最高。之后,产量稳定在21-23万吨之间。 台湾金枪鱼围网船队全部在太平洋作业,主要通过与南太论坛(FFA)国家签订渔业协定的方式在其EEZ内作业,包括巴布亚新几内亚,密克罗尼西亚,所罗们群岛和几里巴斯以及附近公海。1996年上半年以前,主要在印尼、巴布亚新几内亚、密克罗尼西亚与索罗门等国专属经济区作业。由于印度尼西亚当年限制800 GRT以上围网渔船在其水域作业,台湾围网船于1996年下半年度退出印尼海域;1997年由于发生厄尔尼诺现象,作业渔场东移。1997年下半年开始,金枪鱼围网渔船进入几里巴斯专属经济区作业,并且第一次越过180°进入西经 155°- 160°海域生产,当年黄鳍金枪鱼渔获量大大增加;1998年厄尔尼诺衰退,渔船重新回到中西太平洋海域作业。1998年与巴布亚新几内亚渔业谈判破裂,致使当年6月起,台湾围网船全部撤出巴布亚新几内亚这一传统渔场作业。同年9月,台与马绍尔及瑙鲁签订了入渔协定,当年作业渔场明较以往明显分散。 2001年,可能由于东太平洋水温低于正常年份,台湾围网作业渔场较2000年偏东,主要位于80N-100S和1450E—1800E,包括巴布亚新几内亚,密克罗尼西亚,所罗们群岛、瑙鲁、几里巴斯和马绍尔群岛以及附近公海。2001年1月,大多数围网船在巴布亚新几内亚和密克罗尼西亚的专属经济区内以及附近公海,集中在密克罗尼西亚水域和附近公海,2月份开始向东移动。 第2季度初,大部分船在60N-20S和1600E—1750E生产,大约80%渔船转移到几里巴斯专属经济区内生产。 7月份,约有35艘围网船在几里巴斯水域内生产,一些渔船甚至转移到40N-80 N和1700W—1750W生产。 4季度,大部分渔船回到巴布亚新几内亚和瑙鲁水域生产,一些渔船11月和12月份南移到索罗门群岛水域生产。 1996年以前,台湾金枪鱼围网船以捕捞流木鱼群为主,人工流木放网1999年最高。1999年以后,捕捞流木(包括人工流木)网次比例减少。近年来由于探鱼设备不断更新,以及经常转移渔场作业,从而转以捕捞自然集群为主。2001年8月27-11月20日,观察员随船出海在几里巴斯水域(40N-40S和1650E—1750W) 工作两个航次,期间捕捞产量1521吨,其中鲣鱼816吨,黄鳍金枪鱼705吨。观察员记录表明捕捞人工流木网次26%,捕捞自由鱼群网次比例74%。捕捞自由鱼群空网率较高,其中第一航次空网9次,空网率为50%;第二航次空网13次,空网率42%。捕捞不同性质鱼群的渔获物组成是不同的,一般来说,捕捞自由鱼群时,黄鳍金枪鱼的比例明显比捕捞自然流木和人工流木时高。抽样测定表明捕捞人工集群时的体长大于捕捞自由集群时的体长。 台湾太平洋金枪鱼围网作业渔场分布情况(1998-2001)如图7所示。 图7 台湾太平洋金枪鱼围网作业渔场分布情况(1998-2001) 3、日本 1997年以来渔船数量维持在35艘,基本上在太平洋作业,范围10°N-10°S、130°E-170°E海域,作业方式则大多以捕捞流木鱼群为主,近年来捕捞自然鱼群的比例有增加趋势;1997年因受到厄尔尼诺现象影响,作业渔场向东扩张,开始进入几里巴斯专属经济区作业,1998年进入马绍尔经济海域作业。1998年日本围网总渔获量约为238,963吨,其中鲣鱼产量为199,406吨,黄鳍金枪鱼36,960吨,大目金枪鱼2,597吨。2001年1-5月,渔获量53000吨,为2000年同时的96%。 4、美国 1988年美国与16个太平洋岛国联合签订为期15年的南太平洋地区金枪鱼条约(SPTT),保障了美国金枪鱼围网渔船在一次性交付入渔费后,便可在中西太平洋海域(2,590万平方公里)作业。条约签订后,美国金枪鱼围网渔船逐年回升,1994年达到49艘,为历史上第二高峰。1995年起,围网渔船数量又开始回落,1998年美国在南太平洋海域之总作业船数为39艘,2001年减至31艘,2002年,围网渔船不到30艘,全部在西太平洋为基地。 1998年,围网渔船作业海域主要在北纬10°至南纬10°、东经155°至西经165°之间,其中75%的作业活动均在东经160°以东的几里巴斯至图瓦努海域进行;美国围网渔业传统上以捕捞自然鱼群为主,捕捞流木鱼群网次数量仅占20%,近年来捕捞流木网次比例逐渐上升。1998年,流木(其中包括使用人工集鱼装置FADs)作业方式约占总下网次数的55%,作业200航次,6400天。 1996年起,美国围网船开始改用高度较高的网具,并以大眼金枪鱼为目标鱼种。美国研究人员抽样调查表明,部分渔船的渔获物种类组成中,大眼金枪鱼比例高达41%。其原因在于大眼金枪鱼栖息水深较深,改良后的网具能够深达到大眼金枪鱼栖息水深并将其围捕。 1999年美国围网渔业总渔获量为182,485吨,较1998年增加8000吨左右,为近年最高纪录;约89%渔获物直接在美属萨摩亚罐头厂加工,其余部分则分销至所罗门群岛与欧洲等地。 2001年,美国中西太平洋金枪鱼围网总产量115,524吨,是近5年最低的。其中鲣鱼85,436吨(占74%)、黄鳍23,430吨(占20.28%),大眼金枪鱼6,658吨占(5.76%)。造成2001年低产的重要原因是为了保护鲣鱼销售价格,渔船于2001年1月和2月停港,3月份鱼价有些恢复后才逐渐开始生产。第二个原因是围网渔船数量从2000年的33艘减至31艘。 美国金枪鱼围网渔船的作业海域范围广,主要在赤道到南纬10度海域作业。其中几里巴斯和图瓦努海域的捕捞努力量较高。近两年,美国金枪鱼围网渔业捕捞方式出现改变,尤其是FAD和流木鱼群的捕捞网次从2000年占总网次的67%下降到2001年的51%。相反,捕捞自然鱼群的网次从2000年占总网次的33%提高的2001年的49%。此外,渔获率从2000年平均每天27吨下降到2001年的每天25吨。捕捞FAD和流木鱼群时,渔获物中一般幼大眼金枪鱼多,单价较低。而捕捞自然集群的金枪鱼时,渔获物中个体较大的黄鳍金枪鱼较多,价格也增加。2001年,93%渔获量在美属萨摩亚港口卸鱼,2000年为85%。其余在泰国(3.2%)、斐济(1.4%)、密克罗尼西亚(1.4)和马绍尔(1%)卸鱼。 5、西班牙 目前有33艘金枪鱼围网渔船,分布在三大洋生产,渔船的GRT都超过600吨。其中印度洋1997年为23艘,1998-99年减为20艘,2000年进一步减到17艘。渔获量从1997年的26128吨减到1998年的21243吨,2000年,西班牙印度洋金枪鱼船队渔获量为19829吨。近几年,西班牙在大西洋和印度洋实行自我控制捕捞努力量的管理措施。1988年以来,西班牙金枪鱼围网网次产量的比例为:渔获量不到20吨的网次占40%,产量在20-50吨的中等网次站35%,而超过50吨以上的大网次约占25)。西班牙金枪鱼围网主捕鲣鱼和黄鳍金枪鱼。1997年——2002年,日本统计的金枪鱼产量为108725-154026吨。见表2所示。 表2.西班牙围网船队1991-2000年分种类总渔获量 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

西班牙印度洋金枪鱼围网渔船近5年作业渔场如图8所示 图8、西班牙围网船队2000年漂木渔法产量分布(1ºx1º 方格) 图9、西班牙围网船队1995-1999年漂木渔法平均产量分布(1ºx1º 方格) 图10、西班牙围网船队2000年捕捞自由鱼群产量分布(1ºx1º 方格) 图11、西班牙围网船队1995-1999捕捞自由鱼群平均产量分布(1ºx1º 方格) 图12、西班牙围网船队2000年产量分布(1ºx1º 方格) 图13、西班牙围网船队1995-1999年平均产量分布(1ºx1º 方格) 图14、西班牙围网船队1995-1999年1ºx1º 方格平均捕捞努力量(捕鱼日)分布 6、法国 目前有34艘金枪鱼围网渔船,在印度洋和大西洋之间转移生产,两大洋的生产时间各一半,主要捕捞黄鳍金枪鱼,法国船队实行自我捕捞努力量控制。太平洋没有法国金枪鱼围网渔船。法国金枪鱼渔获物主要销往欧洲(没有进口关税),每年出口到泰国的鲣鱼只有5000吨。 七、围网渔船 70年代以来,金枪鱼围网渔船长度有不断增加的趋势,如美国金枪鱼围网渔船,从以前的65米(LOA)增加到100m以上,型宽达16米的超级围网船。装载能力过去15-19个渔舱,950-1150吨盐水冻结金枪鱼渔获物,目前发展到拥有22个鱼舱,2500-3000吨渔获量的装载能力。现代金枪鱼渔船速度基本上没有改变,最高额定航速16节比较典型,但通常以低速巡航。船型大多为球鼻型,比较节能。美国1982年金枪鱼围网渔船与2002年发展的金枪鱼围网渔船主要参数比较如下表所示。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表二、无线电浮标的演变/

表三、1982年和2002年热带金枪鱼围网作业的海洋电子技术

表三、1982年和2002年热带金枪鱼围网作业的海洋电子技术 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

台湾几艘大型金枪鱼围网渔船介绍 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

围网捕捞技术 目前,围网渔船使用的网具长度可达1,700米左右,下网深度可达到300米。 探鱼是围网作业中最重要的步骤,方式包括人员在桅杆瞭望台目视寻鱼、直升机或飞机空中探鱼、利用探鱼仪和声纳探鱼等,再借助观察海面各种征兆包括观察海鸟飞翔、鲸、海豚活动、海上漂流物以及鱼群争食所产生的白色泡沫等,达到寻找鱼群的目的。 1、操作技术 2、探鱼技术 围网以围捕游泳层已经被确实探知的鱼群为主。其网型一般均呈长方形,是所有网具中规模最大者,由于网具之规模与特性及其作业机动性大,且大量采用高科技机械,因此作业前若能准确探知鱼踪,便能发挥其效率而获致大量渔获。 围网网具的规模大小依作业船只大小而定,旧式的围网船船身长大约30 – 45米,所使用的围网长度大约600 – 800米,下网深度可达75 – 100米;目前由于围网船只大型化及作业机械化,所使用的网具长度可达1,700米左右,而下网深度亦可达到300米。 探鱼是围网作业中最重要的步骤,其方式包括以人员在桅杆瞭望台目视寻鱼、以直升机或飞机在空中探鱼、利用鱼探机及声纳探鱼等,再藉由观察海面各种征兆包括观察海鸟飞翔、鲸、豚活动、海上漂流物以及鱼群争食所产生的白色泡沫等,而达到寻找鱼群之目的。 流木群之特征以流木为捕捞作业之围网船与流木有关之流木群金枪鱼鱼皆有相似之特征。就在东太平洋海域所作之研究显示,并非是流木之尺寸,亦非其颜色、形状会吸引金枪鱼鱼。就资料显示,大部份之流木群金枪鱼鱼系属正鲣,即约有三分之二之流木群系属正鲣,次为黄鳍金枪鱼及大目金枪鱼,而大目金枪鱼之流木群数量又远较素群来得多。一般而言,采流木作业之每网次渔获量远多于采素群作业之渔获量,不过相比下其每公吨渔获物价格却较低,另采流木作业之围网船亦会捕获较多之非目标鱼种即意外性捕获鱼种,如圆花鲣(frigate tuna)、齿鲣(kawa kawa)、鰆(wahoo)、双带(rainbow runner)、鬼头刀、鲨及(sharks and rays)、鲀(trigger-fish)及旗鱼等鱼种,这些意外性捕获鱼种不仅会增加整理网具之时间,也延误整理渔获物进入鱼舱之时间。不过流木作业仍有其好处,据资料显示,下网后无渔获物之比率不会超过10%,反观采素群作业,下网后之失败率高达50%。另由于拂晓时间在流木附近水域之金枪鱼鱼生物量较高,因此大部份下网作业选在黎明进行,近中午时已将渔获物整理完毕,其它剩余时间则用来寻找素群或新流木俾进行下一次作业。有时一根流木所聚集之金枪鱼鱼达数百吨之多,可持续作业达数天,不过其每网次之渔获量会呈递减之现象。由于围网渔船愈来愈依赖此种渔法,近来此种捕捞技术亦有若干之改善,如在流木上加装无线电浮标以侦测流木位置俾进行作业,以往系继续不断的发出无线电信号,为避免遭其它之围网船捷足先登利用此流木进行作业,目前流木上所装设之无线电浮标保持在怠机状态,仅在船上发出讯号时才发射讯号。 流木渔法与种群管理 此一渔法就资源管理而言,仍有几项缺失,就渔业而言,丰裕量之指针是以每单位努力渔获量来表示,就围网渔业而言,单位努力量系以作业天数或寻找鱼群天数为指针,由于现今采流木渔法作业,流木上皆装有无线电浮标识,因此并无所谓的寻找时间,而作业时间与种群之丰裕量亦无多大的关连。另由于采流木渔法所捕渔获物之体型较素群渔法所捕渔获物之体型来得小,故其价格较低,为争取更多的收入,祗有藉增加渔获量以弥补其在销售价格上之缺失。因此对鱼群之再生能力有相当不利的影响。例如采素群渔法所捕1公吨之鱼,约有50尾鱼,而流木渔法所捕1公吨之鱼,却有400尾鱼。此数字意味着,流木渔法捕捞较素群渔法多八倍数目的鱼,而此对正鲣资源有所影响,却对黄鳍金枪鱼及大目金枪鱼之资源影响很大。其次采流木渔法之围网船亦会意外捕获其它鱼种,而围网船并不太重视此混获鱼种之渔获资料,实际上目前此类渔获资料相当欠缺之情况下,对鱼类资源之管理亦会有所影响。因此总结来说,流木渔法虽可增加渔获量,但就资源利用而言,并非系一相当好的渔法,因此已引起科学家之注意。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||