中西太平洋金枪鱼围网黄鳍金枪鱼渔获时空分析

|

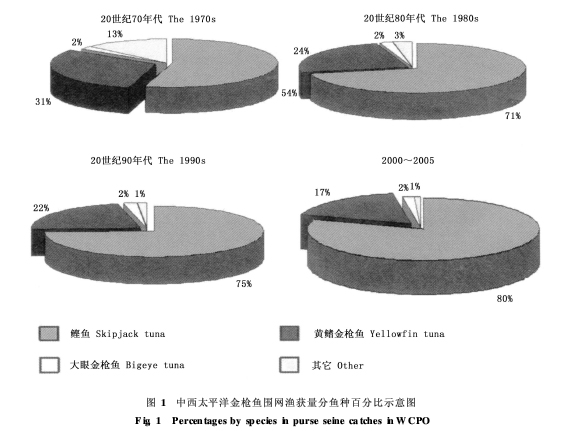

摘 要:中西太平洋的金枪鱼围网渔业目前的年产量约在1×106t左右,其中黄鳍金枪鱼占有很重要的地位。本文通过对围网捕获的黄鳍金枪鱼渔获数据进行时间序列以及空间位置变化等时空分析,试图找出其变化规律以及趋势。结果表明, 20世纪70年代以来,随着渔船数的增加,中西太平洋围网捕获的黄鳍金枪鱼渔获量分布,从太平洋岛屿近海逐渐向太平洋热带中部海域扩展。渔获量经度重心随着中西太平洋金枪鱼围网渔业的发展有向东移动的趋势, 70年代在128°E附近,到80年代在145°E左右, 90年代在152°E左右,近年在155°E左右。而黄鳍金枪鱼渔获量纬度重心位于赤道区域, 70年代在3°30′N附近, 80年代在0°30′N左右, 90年代在0°40′S左右,近年在1°20′S左右。经纬度5°×5°小区范围内10年内的最高总产量则从70年代的8×104t,增加到90年代超过20×104t。渔获量空间分布除了随着渔业发展向外海扩展以外,还受到被称为南方涛动的ENSO现象的明显影响,一般来说渔获量经度中心在厄尔尼诺年比较偏东,在拉尼娜年比较偏西,渔获量纬度重心在厄尔尼诺年或次年比较偏南,在拉尼娜次年比较偏北。此外,黄鳍金枪鱼渔获量经度重心在厄尔尼诺年变化比较大,渔获量纬度重心在厄尔尼诺年或次年变化比较大。 黄鳍金枪鱼(Thunnus albacares)广泛分布于太平洋、大西洋、印度洋的热带、亚热带海域中,在世界金枪鱼渔业中占有极其重要的地位[1]。根据FAO渔业统计数据,目前世界黄鳍金枪鱼年产量约为130×104t左右,太平洋水域的黄鳍金枪鱼产量又占到世界黄鳍金枪鱼产量的60% ~70%[2]。中西太平洋金枪鱼捕捞方式几乎涵盖了世界金枪鱼捕捞的所有方式,包括延绳钓、围网、竿钓以及流网等。黄鳍金枪鱼主要是由围网和延绳钓捕捞的,而围网的渔获量又远大于延绳钓[3-4]。目前在中西太平洋水域金枪鱼围网渔业是一项非常重要的渔业,我国也开始加入中西太平洋金枪鱼围网渔业的行列[5-6]。虽然在围网渔获中黄鳍金枪鱼产量不如鲣鱼(Katsuwonus pelamis),但其售价比鲣鱼要高,用途也更为广泛,是在围网渔获中有一定数量又较受欢迎的鱼种。黄鳍金枪鱼作为太平洋海域重要的渔业资源,历史上有许多研究成果,主要有Hampton[7]的对中西太平洋黄鳍金枪鱼资源的评估、Lehodey[8]的金枪鱼渔业受厄尔尼诺南方涛动的影响分析、林龙山等[6]的有关中国围网渔船渔获物组成的分析等。最近王家樵等[9]对中西太平洋围网渔场变动进行了分析,但该文未分鱼种进行分析。图1为中西太平洋金枪鱼围网产量分鱼种百分比变化情况,从中可看出近二十年来随着中西太平洋金枪鱼围网的快速发展,黄鳍金枪鱼在渔获量中的百分比有下降的趋势,从70年代的31%下降到目前的17%左右。说明随着渔业的发展,围网捕获的黄鳍金枪鱼比例越来越小,在作业中多捕黄鳍金枪鱼的难度也越来越高。所以研究历史上黄鳍金枪鱼渔获数据的时空分布及其变化,对帮助我国渔船在该海域争取多捕黄鳍金枪鱼,提高经济效益有一定的参考价值。 1 材料与方法 1.1 材料 本文采用的生产数据为从1971年1月至2003年12月间南太平洋金枪鱼委员会(SPC)收集整理的金枪鱼围网按月统计资料,该资料以经纬度5°×5°为统计单位,记录了在中西太平洋热带海域作业船队的分月作业实况,包括年、月、作业经度、作业纬度、分品种产量以及作业天数等信息。有关太平洋热带海面的温度信息则采用1970年开始的美国NOAA气候分析中心的(FTP: //FTPPRD.NCEP.NOAA.GOV. /PUB /CPC /WD52DG、/DATA/INDICES/SSTOI00INDICES)SST时间系列,该数据是热带太平洋不同区域表面温度从1950年1月到2005年8月的月平均及距平,为了和生产数据相对应只用了最近35年的数据。本文通过用GIS信息系统对生产数据进行时间和地理位置等方面的统计分析,试图找出历史上围网渔业渔获量空间分布在时空分布方面的特点,并对其变化以及引起变化的主要因素进行研究,以找出渔场变化和分布方面的规律。

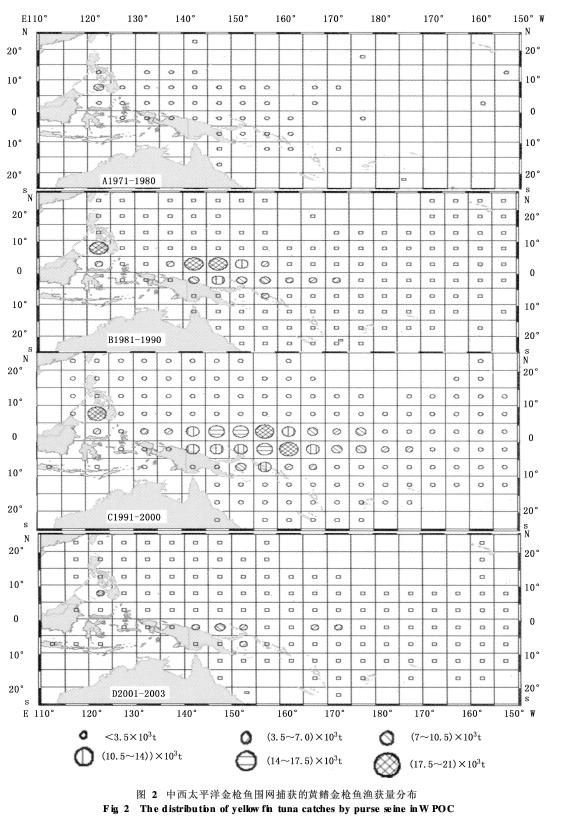

1.2 渔获重心 中西太平洋的金枪鱼围网渔业是全年性的,主要作业范围在130°E~150°W、20°S~20°N之间,渔场分布范围很广,渔获量空间分布位置变化复杂、缺乏明显的规律性。为了对在如此广泛的区间中变化的渔获量在空间分布方面的趋势进行研究,特假设:若i月在j小区有渔获量Ci,j,其经度为Lonij,纬度为Latij,小区总个数为n,则定义 Loni=∑ n j=1 (Lonij×Cij) /∑ n j=1 Cij(1) Lati=∑ n j=1 (Latij×Cij) /∑ n j=1 Cij(2) 分别为该月渔获量的经度重心和纬度重心,年度重心通过年内平均计算,年差异则用年内最大值减去年内最小值计算。 2 结果 2.1 渔获量空间分布 中西太平洋热带金枪鱼围网渔业是从上世纪70年代开始,并在80年代飞速发展,到90年代初达到了鼎盛时期,并持续到现在。上世纪70年代,热带太平洋的围网渔业刚开始开展,船只规模较小,所以作业区域主要集中在热带太平洋岛屿附近的海域(见图2-A)。渔场范围在20°S~10°N、120°E~170°E之间。在70年代黄鳍金枪鱼产量是比较低的,按5°×5°的网格统计,大部分海域中单个区域的总产量不超过7×103,t除了在巴布亚新几内亚近岸有2个区域分别超过了1×104t和2×104,t以及印度尼西亚棉兰老岛沿岸的个别区域总产量超过了8×104t。到了80年代(见图2-B),渔获量分布范围扩展到30°S~25°N、120°E~150°W之间。在这一时期,渔获量分布密集区除了70年代已有的位于印 度尼西亚棉兰老岛沿岸区域外,主要位于5°S~5°N、140°E~170°E之间,按5°×5°的网格统计,共有12个区域总产量超过3×104,t 8个区域总产量超过7×104,t 5个区域总产量超过10×104,t 3个区域总产量超过了15×104,t产量最高的区域总产量达到18×104t。在渔获量分布海域的外围地区如10°S以南的海域、10°N以北的海域以及170°W以东的海域,虽然也有产量,但是10年间,单小区的总产量一般不超过2×103t。到了90年代,渔获量分布范围虽然和80年代比较相似,在20°S~25°N、120°E~150°W之间(见图2-C),但渔获量分布密集区则除印度尼西亚棉兰老岛沿岸的区域外,从巴布亚新几内亚沿岸沿赤道向东扩展了许多,范围在10°S~5°N、140°E~170°W之间,按经纬度各5°的网格统计,共有26个小区域范围内的总产量超过了3×104,t其中有18个区域的总产量超过7×104,t 13个区域的总产量超过10×104,t 5个区域的总产量超过15×104,t产量最高的区域总产量超过20×104t。在渔获量分布海域的外围地区如10°S以南的海域以及15°N以北的海域,虽然也有产量,但是10年间的总产量一般不超过6×103t。本世纪最初的3年里(目前数据系列只到2003年),渔获量分布总范围在15°S~20°N、120°E~150°W之间,与上世纪90年代相比变化不大(见图2-D),但渔获量分布密集区域的范围仍主要有印度尼西亚棉兰老岛沿岸的区域,以及从巴布亚新几内亚沿岸沿赤道向东扩展的范围在10°S~5°N、140°E~180°之间的条状区域,按经纬度各5°的网格统计,共有19个小区域范围内的总产量超过了1×104,t其中有15个区域的总产量超过2×104,t 11个区域的总产量超过3×104,t 2个区域的总产量超过5×104,t产量最高的区域的总产量超过7×104t。同样在渔获量分布海域的外围地区,如10°S以南的海域,以及10°N以北的海域,虽然也有产量,但是3年间的总产量一般不超过2×103t。总之,随着时间的推进,黄鳍金枪鱼围网渔获量分布范围有从太平洋岛屿沿岸海域逐渐沿赤道向东、向南扩展的 趋势。 2.2 渔获量重心的时间变动

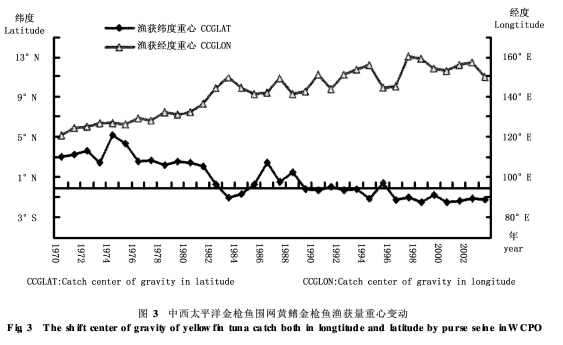

根据定义,渔获量重心实际上是渔获量分布的东西和南北分量的加权平均值,这里所用的权重因子就是渔获量,反映的是渔获量分布的中心位置。图3是中西太平洋围网黄鳍金枪鱼渔获量重心的年变化状况,反映了黄鳍金枪鱼渔获量集中区域的年际变化状况。从中可以看出黄鳍金枪鱼渔获量经度重心,随着中西太平洋金枪鱼围网渔业的发展逐渐向东扩展,上世纪70年代在121°E~132°E之间变化,平均为128°E; 80年代在136°E~151°E之间变化,平均在145°E左右; 90年代在143°E~161°E之间变化,平均在152°E左右;到2001~2003年在150°E~157°E之间变化,平均在155°E左右。从图3中还可看出黄鳍金枪鱼渔获量经度重心曲线除了渐行渐高外,在年间有较大的起伏。在邻近的年份中,渔获量经度重心相对比较偏东的年份为1973年、1983年、1987年、1990年、1994年、1997年、2002年,渔获量经度重心相对比较偏西的年份有1970年、1977年、1985年、1988年、1991年、1998年、2000年。而黄鳍金枪鱼渔获量纬度重心,随着中西太平洋金枪鱼围网渔业的发展略有向南移动的趋势,从70年代在2°N~5°N之间变化,平均为3°30′N; 80年代在1°S~2°30′N之间变化,平均为0°30′N; 90年代在0°30′N~1°30′S之间变化,平均为0°40′S;到近年在1°5′S~1°30′S之间变化,平均为1°20′S。在邻近的年份中,渔获量纬度重心相对比较偏北的年份为1974年、1986年、1988年、1995年1999年,渔获量纬度重心相对比较偏南的年份有1973年、1983年、1990年、1994年、1998年、2000年。从以上的分析可以看出,黄鳍金枪鱼渔获量的重心在东西方向变化比较大,在相邻的年份年平均可能变化10余个经度,纬度方向变化比较小。通过计算中西太平洋围网黄鳍金枪鱼渔获量重心年差异,结果表明,经度重心变化比较大的年份有1973年、1979年、1983年、1990年、1994年、1997年、2002年,最大时在1年内经度重心的位置迁移了35个经度之多;纬度重心变化比较大的年份有1974年、1977年、1984年、1986年、1998年、2001年,除了在20世纪70年代有个别值比较大外,纬度年差异一般不超过10个纬度。 3 讨论 中西太平洋金枪鱼围网黄鳍金枪鱼渔获量空间分布,从长期变化角度来看,随着时间的推进,从太平洋岛屿沿岸海域逐渐沿赤道向东、向南扩展。这种趋势的形成一方面与金枪鱼的分布有关,另一方面

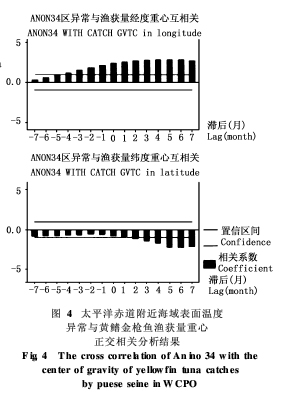

主要与船只的捕捞行为有关。在最初的十年间,只有50余艘渔船[4],船只吨位主要在150总吨级以下,只有10艘船在150~500吨级, 4艘船为500~700吨级,所以主要在印度尼西亚以及巴布亚新几内亚沿岸或近岸海域作业比较多。到上世纪80年代,大型渔船急剧增加, 1981年150吨级以上的渔船为35艘,到1988年就增加到124艘,且有半数的船只在500~1000吨级。所以,随着船只数量的增加和渔船吨位的增大,原先的小片渔场,不能满足作业的要求,又由于船只规模的扩大,装备的更新,有能力往远离海岸的海域中心拓展。一部分船只就往外搜寻新的渔场,新的渔场不断被发现并被开发,从而形成渔场逐渐往外扩展的趋势。到了90年代,大型船只数量稳定在160艘左右,且有2/3的船只为500~1000吨级,渔获量空间分布的变化就主要受鱼群分布的影响了。进入21世纪后,渔船数仍保持在160艘左右,渔获量分布状况也主要随鱼群分布的变化而变化。 中西太平洋黄鳍金枪鱼渔获量随时间的变化,与鲣鱼、金枪鱼围网渔获量相似[13],除了上述提到的捕捞力量变化的影响外,主要是受鱼群分布变化的影响。而鱼群分布变化一般主要由两种原因引起,一种是鱼类生物学本能如产卵、越冬、索饵等驱使的,另一种则因生物对各种环境因素如温度、盐度、溶解氧的适应性和选择性所诱导;前者主要受鱼类生物本性支配,后者受多种海洋环境与气候因素变化的影响。由于中西太平洋围网渔场主要位于太平洋赤道附近的热带海域,黄鳍金枪鱼在海域内不需要越冬,且产卵活动不分季节,几乎全年都可进行[1],所以,前一种原因中对黄鳍金枪鱼空间分布影响最大的就是索饵行为,而在后一类变化因素中则又以海水温度的影响最大。太平洋赤道附近的热带海域海水温度受季节变化的影响比较小,海表温度一般在20~30℃之间变化,对该海域的海洋环境影响最大的莫过于被称为南方涛动的ENSO现象。在ElNin~o期间,暖池中的暖水向东扩展到太平洋中部;LaNin~a期间,暖池向西退缩回太平洋西部。有研究表明这种暖池位置的变化(实际上是海水温度的变化)影响了鱼群的分布,从而导致了渔获量空间分布的变化[10-12]。图4是太平洋中部热带海域月平均温度异常(Anin~o34)与分月黄鳍金枪鱼经度重心、纬度重心之间正交相关分析的结果。结果表明两者与Anin~o 34的相关性明显,只是黄鳍金枪鱼经度重心直接与温度异常相关,而黄鳍金枪鱼纬度重心滞后2个月以上才与温度异常负相关。这意味着,当ElNin~o发生时(Anin~o34连续3个月以上大于0. 5),渔获量经度重心同时向东迁移,而渔获量纬度重心则要在2、3个月后才开始向南偏移。根据对渔获量空间分布的时间变化分析结果表明,相对来说渔获量经度重心比较偏东的年份都是ElNin~o年,而相对而言渔获量经度重心比较偏西的年份则除1977年外都是LaNin~a年;且经度变化跨度比较大的年份也多为ElNin~o年。至于渔获量分布纬度中心的变化则情况较为复杂,由于相关系数的最大值在滞后5个月时出现,意味着偏移会经过2~5个月左右的时间才明显表现出来。这解释了渔获量纬度重心相对比较偏北的年份大部分都是La Nin~a年的次年,渔获量纬度重心相对比较偏南的年份都是ElNin~a年或其次年;且纬度重心变化比较大的年份也多为El nin~o年或其次年。其中虽有个别年度的变化不能由ENSO现象的变化直接解释,但大部分渔获量经度重心、纬度重心的迁移和变化状况可从水温条件受ENSO现象影响得到解释。中西太平洋的金枪鱼围网渔业现在已扩大到整个中西太平洋的热带海域,从黄鳍金枪鱼渔获量空间密度来看赤道两侧比较高,且渔获量的空间密度受ENSO现象的影响较大,一般而言, ElNin~o年渔获量分布经度重心会偏东,纬度重心会在当年或次年偏南;在LaNin~a年渔获量分布经度重心会偏西,纬度重心会在当年或次年偏北。对于渔获量重心随水温及气候变动过程迁移的物理和生物学方面的更为详细的原因及变化机制,值得进一步研究。 |